Debunking BUSHIDŌ

Un brano dal libro "Kusari-Dō"

Un esempio piuttosto esaustivo dell’invenzione, o quantomeno della ri-lettura della tradizione è rinvenibile (...) nel caso del bushidō, il famoso “Codice del Samurai”.

Quando nel 1899 Nitobe Inazō, un autore di fede cristiana, nato in Giappone ma naturalizzato americano, mandò in stampa negli Stati Uniti quello che divenne un vero e proprio best-seller (in lingua inglese) sui principi etici e morali del samurai e della cultura giapponese (“Bushidō: The Soul of Japan” 1), non poteva sapere che per l’immaginario collettivo mondiale il suo ritratto del samurai sarebbe stato accettato acriticamente (tranne in Giappone). Dalla rilettura dei precetti contenuti in diversi classici (primi fra tutti il Kōyō Gunkan 2 e lo Hagakure 3) e dalla prospettiva di Nitobe, il samurai era stato un cavaliere senza macchia, senza onta e senza paura pronto in ogni momento a suicidarsi pur di onorare il nome della propria famiglia. Eppure, il suo ritratto aveva dei malcelati fini diplomatici e politici: in un momento di forte cambiamento della società giapponese, Nitobe intendeva creare dei parallelismi tra la cultura europea e quella della sua madrepatria, accreditando quest’ultima agli occhi dell’opinione pubblica occidentale. Lo stesso termine bushidō è un’invenzione relativamente moderna rispetto alla genesi della classe samuraica.

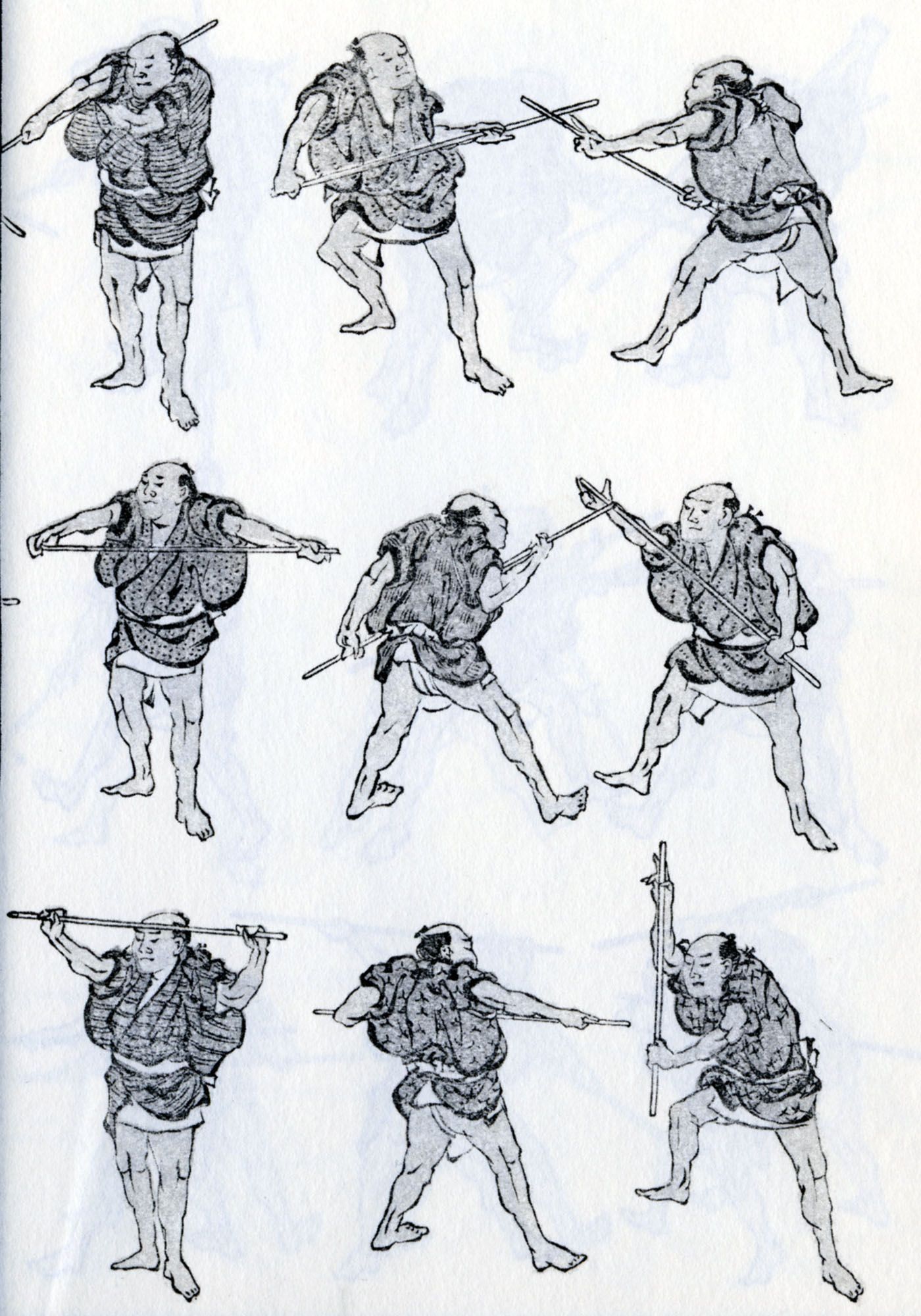

Nel passato in cui i samurai erano operativi, ogni area lavorativa poteva affermare di possedere un codice di condotta generico: budō (la via marziale), shidō (la via del samurai/ gentiluomo), hōkōnin no michi (la via del servitore), otoko no michi (la via della mascolinità), heidō (la via del soldato) 4 e questi stessi aleatori codici di comportamento potevano peraltro differenziarsi molto da feudo a feudo.

Nitobe fu aspramente criticato in patria per la sua interpretazione delle realtà storiche con “occhiali” che molto traevano dal confucianesimo adottato universalmente come filosofia sociale nel periodo Edo (una visione del mondo quindi non guerriera), dal cristianesimo e dalle epopee omeriche.

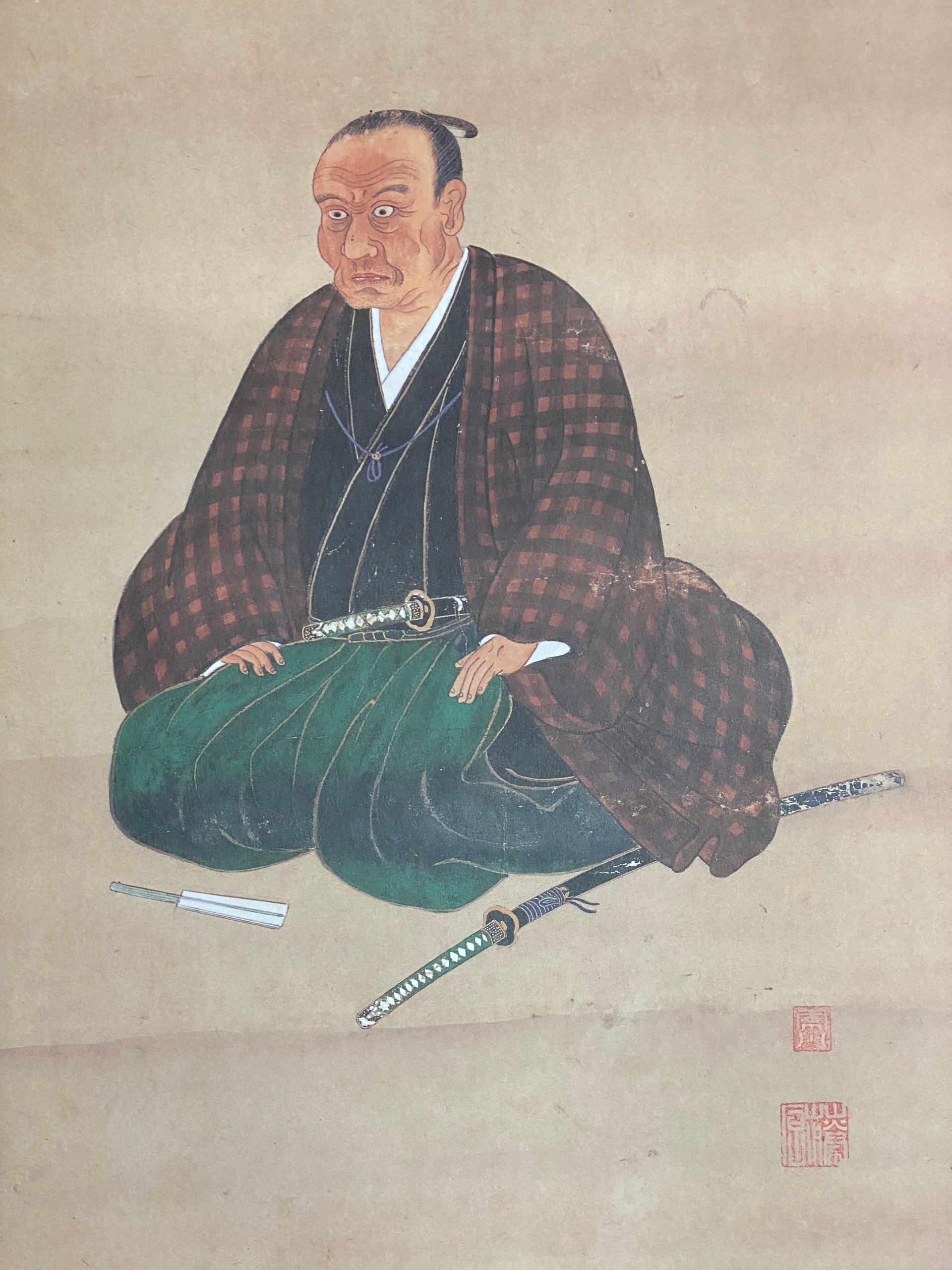

Di quel codice cavalleresco motivato da grandi ideali e da cieca lealtà, nella verità storica non esisteva una codifica precisa e tali precetti fumosi erano ben poco osservati, fungendo semmai da “vetrina” per garantire il mantenimento dello status quo. Nella via via più solida pace del periodo Edo lo status di samurai era infatti ed anzitutto, un privilegio: sebbene ‘sulla carta’ ai guerrieri fosse demandata la difesa del feudo e per estensione della Nazione, quando non assimilabili a burocrati, per l’opinione pubblica essi percepivano uno stipendio “senza lavorare”. Queste condizioni diedero origine ad un crescente malcontento nei confronti

degli appartenenti alla casta guerriera, sempre più avvezzi a vizi e prepotenze di ogni tipo, e parallelamente ad un’utilità decrescente della loro funzione.

Nonostante il bushidō, imboscate, tradimenti, omicidi mirati e “vigliacchi”, tranelli per obbligare al suicidio 5, alcolismo, vizi e sopraffazioni di ogni genere erano ascrivibili ad appartenenti alla classe samurai come e più che ad altre categorie sociali del Giappone feudale.

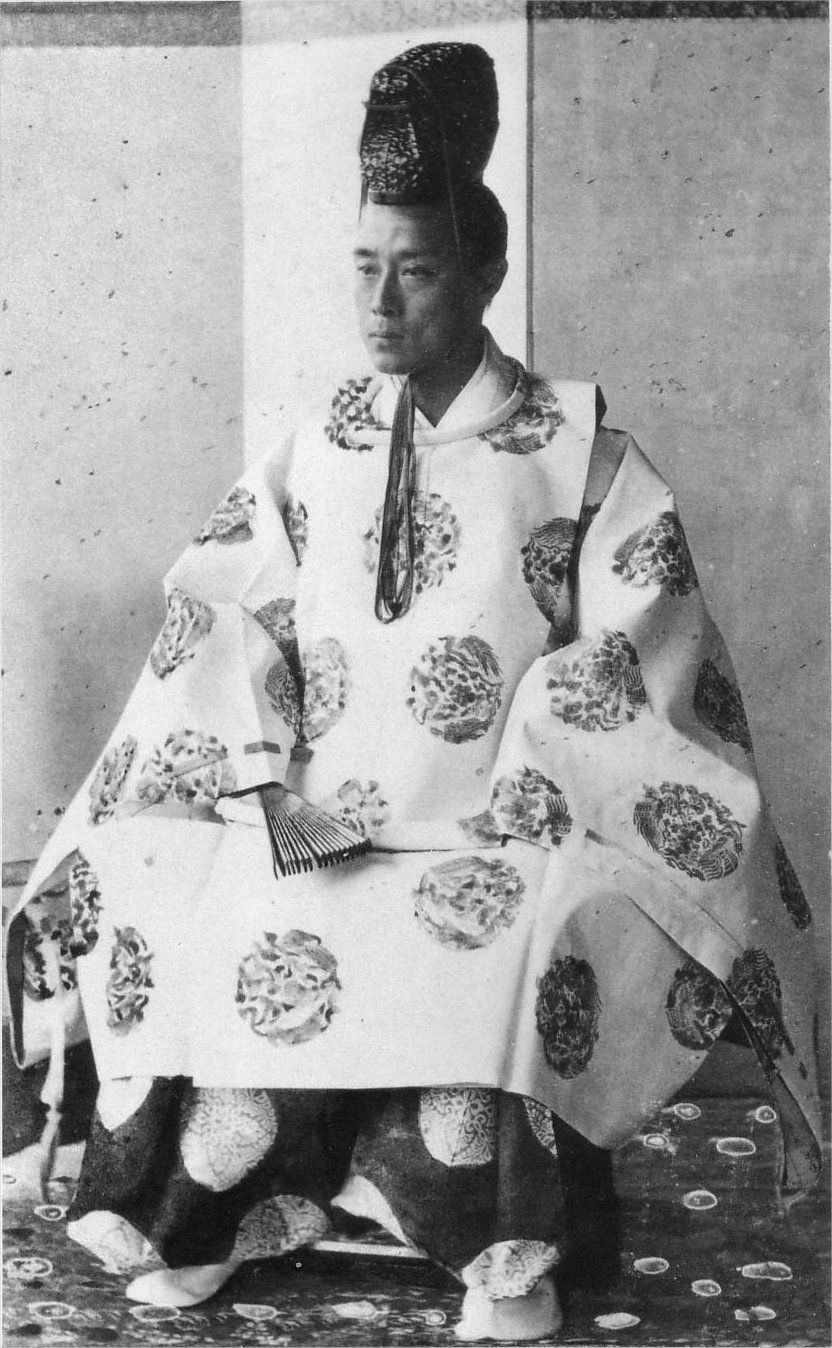

Nitobe “re-inventà” e re-interpretò il bushidō con le sue sette virtù (probabilmente enumerate in risposta alla saligia, i sette vizi capitali del cattolicesimo 6) - unico e inimitabile astro ideale nella cultura guerriera giapponese, con intenti “globalisti”, mentre altri intellettuali a lui contemporanei in Giappone stavano rielaborando gli stessi concetti in chiave nazionalista e militarista. La “nuova” tradizione non tardò a essere brandita come un’arma: la pietà e devozione filiale promossa dal neo-bushidō venne equiparata concettualmente all’obbligo di devozione al Daimyō, ma nell’ordine sociale Meiji il “padre ultimo” era l’Imperatore; il nemico, nel passato il feudatario confinante, divenne il Continente e poi gli USA e i suoi alleati.

I semi della frammentazione territoriale in patria del periodo feudale giapponese fiorirono in un’imperialismo forsennato, che avrebbe condotto il Giappone verso la distruzione atomica ed il bushidō in un utile sistema di valori cavalcato e direzionato dal governo e dalle gerarchie militari per manipolare le coscienze di un’intera popolazione.

1 Inazo Nitobe, Bushido, l’Anima del Giappone. Mediterranee, 2017.

2 Il Kōyō Gunkan è un trattato agiografico che ruota intorno alle gesta di Takeda Shingen a opera di due dei suoi famosi 24 Generali, Kosaka Danjo Masanobu e Obata Kagenori. Compilato a inizio del periodo Edo, esso contiene delle massime di comportamento piuttosto machiavelliche e ben poco “onorevoli” dalla prospettiva di quello che sarebbe poi conosciuto come Bushidō.

3 Hagakure Kikigaki, (“Annotazioni su cose udite all’ombra delle foglie”) - XVII sc., Yamamoto Tsunetomo.

4 V. Benesch, Oleg. Inventing the Way of the Samurai (p.4). OUP Oxford, 2016.

5 Il seppuku, il suicidio rituale maggiormente noto in Occidente con la lettura harakiri, seppure universalmente celebrato come valoroso sistema di mantenimento dell’onore guerriero, nasconde diversi lati oscuri. L’assunto secondo il quale un samurai decidesse liberamente di togliersi la vita pur di far valere i propri ideali è una generalizzazione ormai superata e non sempre aderente alla realtà storica.

Sovente il seppuku era invero un’arma potente nelle mani degli oppositori di un guerriero o della sua fazione, e poteva esservi indotto -e obbligato- in diversi modi, anche molto raffinati. La procedura di squarciarsi il ventre era, peraltro, poco utilizzata: nella stragrande maggioranza dei casi il “suicida” veniva decapitato non appena avesse appoggiato la punta del proprio spadino (o addirittura del proprio

ventaglio tessen) sul ventre.

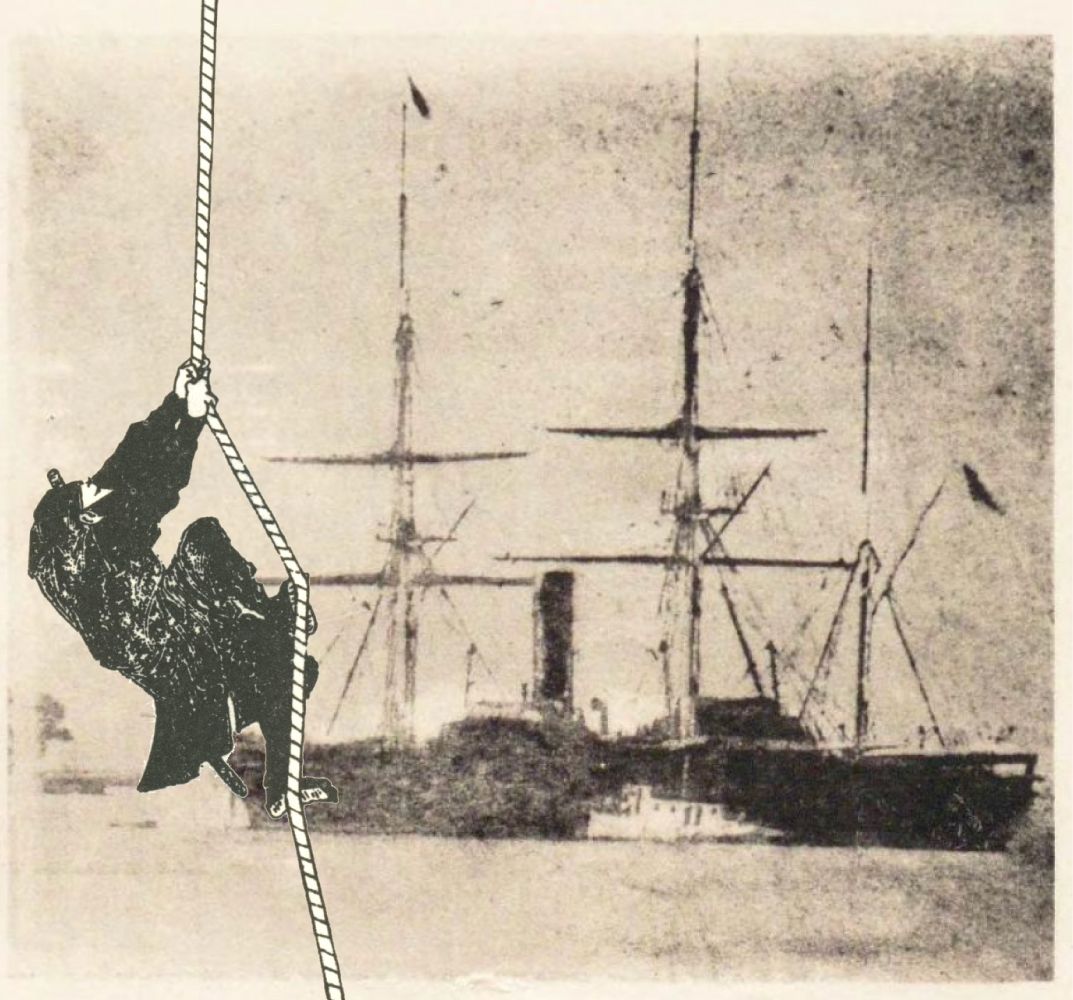

Drammatiche analogie sono rinvenibili per i tristemente famosi kamikaze della Seconda Guerra Mondiale: secondo la propaganda militare giapponese gli aviatori avrebbero gareggiato entusiasticamente per tributare con la propria vita l’affondamento di una nave nemica in più (in una guerra ormai perduta), eppure spesso tali giovani aviatori non disponevano di alternative, incastrati fra le maglie di un meccanismo sociale, militare e politico enormemente più grande di loro.

6 Coraggio, giustizia, compassione, cortesia, sincerità, onore e fedeltà.